長年、高齢者のふらつきという症状に取り組んできましたが、ようやくひとつの改善事例が出来上がりました。それは、ふらつきの原因が、単なる加齢や耳の問題だけでなく、「姿勢の崩れ」から始まる一連の連鎖にある可能性です。今回は、そのメカニズムと改善へのアプローチについてご報告致します。

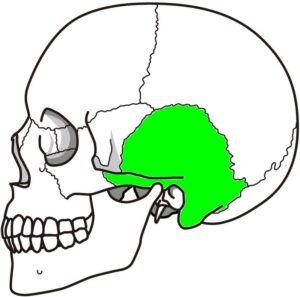

ふらつきと平衡感覚 - 側頭骨の重要性

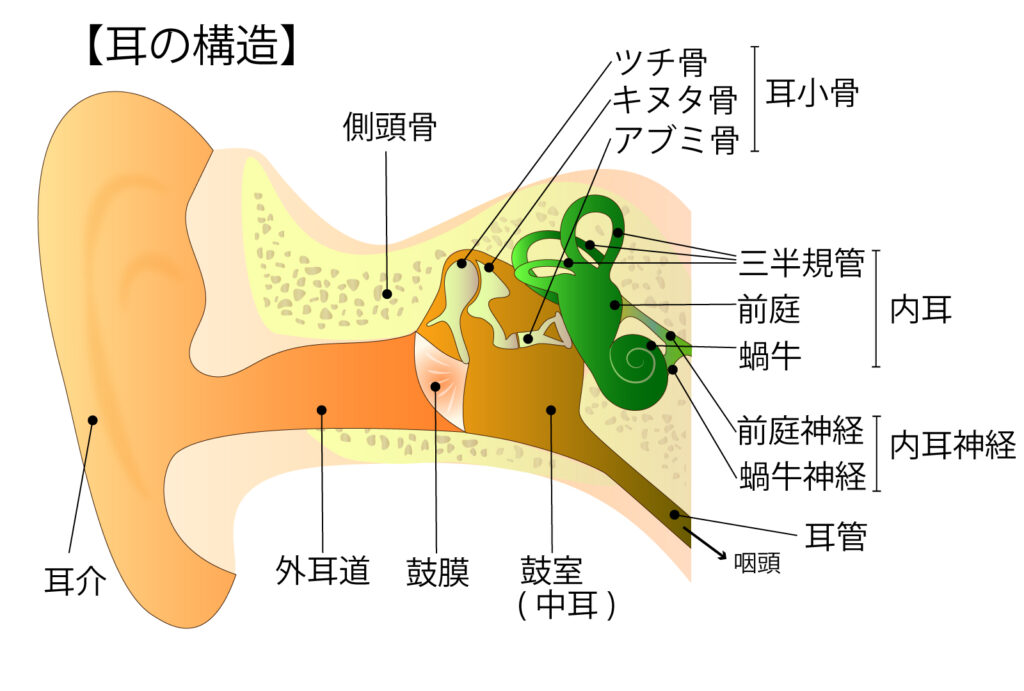

まず、私たちの体のバランス(平衡感覚)には、耳の奥にある内耳や、そこからの情報を脳に伝える前庭神経が深く関わっています。そして、この大切な神経は、顔の動きを司る顔面神経と共に、「側頭骨」という頭の骨の中にある「内耳道」という通路を通っています。つまり、側頭骨とその周辺の状態は、私たちの平衡感覚や顔の動きに影響を与える可能性があるのです。

あなたのふらつき、「姿勢」が原因かも?胸鎖乳突筋の悲鳴

ここで注目したいのが、首にある「胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)」です。この筋肉は、胸骨と鎖骨から始まり、耳の後ろにある側頭骨の「乳様突起(にゅうようとっき)」という部分に付着しています。頭を支えたり、首を動かしたりする重要な筋肉です。

しかし、以下のような姿勢の問題を抱えているとどうなるでしょうか?

- 腰が左右どちらかに大きくずれている

- 肩が内側に入り込んでいる(巻き肩)

- 左右の肩の高さが違う

- 極端ななで肩

このような姿勢の崩れがあると、体は無意識にバランスを取ろうとします。その結果、頭を支える胸鎖乳突筋は、常に**過剰な緊張状態(ツッパリ)**を強いられることになるのです。本人は気づかなくても、胸鎖乳突筋は常に頑張り続けている状態と言えます。

首のツッパリが側頭骨へ負担をかけ、ふらつきを引き起こす?

問題は、この胸鎖乳突筋の「ツッパリ」が、付着部である側頭骨(乳様突起)に持続的なストレスを与え続けることです。

この側頭骨への負担が、内部を通る神経(前庭神経や顔面神経)の環境に間接的な影響を及ぼし、以下のような症状を引き起こす可能性が考えられます。

- 立っている時のふらつき

- 頭を少し動かしただけで、体がよろよろする感じ

- 朝、起き上がる時のふらつき

- 顔面神経への影響(顔の違和感など)

- 顎関節への影響(口が開きにくい、顎が痛いなど)

つまり、「姿勢の崩れ → 胸鎖乳突筋の過緊張 → 側頭骨への負担 → 神経環境への影響 → ふらつき等の症状」というシナリオです。この場合、胸鎖乳突筋自体が悪いわけではなく、根本には「姿勢の問題」が隠れているのです。

改善への道:まず「姿勢」から。首への直接アプローチは慎重に

このタイプのふらつきを改善するためには、何よりもまず、根本原因である「姿勢」を改善する必要があります。腰のずれや肩の傾きなど、個々の姿勢の問題点を評価し、それを修正するための施術やエクササイズを行います。

ここで注意したいのは、緊張している胸鎖乳突筋を、いきなり強く揉んだり、ストレッチしたりしないことです。過緊張を起こしている筋肉に強い刺激を与えると、かえって防御反応が働き、緊張が悪化したり、ふらつきが増したりすることがあります。

施術の順序としては、まず姿勢を整えることで胸鎖乳突筋にかかる負担を減らし、その上で、胸鎖乳突筋の緊張を優しく緩和していくアプローチが効果的です。

側頭部へのアプローチ:負担軽減のサポート

さらに、側頭骨への負担を軽減し、関連する神経や血流の環境を整えるために、側頭部へのアプローチも有効な場合があります。

胸鎖乳突筋や乳様突起部への照射 (写真の説明例) 「当院では、姿勢の調整と並行して、このような機器を用いて側頭部に特殊な光を照射するアプローチも行っています。これは、側頭骨周辺の血流を促し、神経環境を整えることで、胸鎖乳突筋からの負担による影響を和らげることを目的としています。痛みや熱さはほとんど感じません。」

まとめ:ふらつきの原因を見極め、適切なアプローチを

高齢者のふらつきは、様々な要因が考えられますが、もしあなたが「立っているとふらつく」「頭を動かすとよろける」「起き上がりがふらつく」といった症状に加え、姿勢の崩れや首周りの張りを感じているなら、今回ご紹介した「姿勢 → 胸鎖乳突筋 → 側頭骨」の関連を疑ってみる価値はあるかもしれません。

原因を見極め、根本的な姿勢改善から取り組むことで、長年悩んでいたふらつきが改善する可能性があります。諦めずに、ぜひ一度、専門家にご相談ください。