「歩けるけど痛い…これって本当に肉離れ?」とお悩みではありませんか?

特に、スポーツをする高校生や、久しぶりに運動した際に「ふくらはぎや太ももが痛むけど、なんとか歩ける」という場合、「大したことはないかな?」と考えてしまいがちです。

しかし、「歩けるくらいの痛みだから大丈夫」と自己判断してしまうと、思わぬ見落としがあったり、回復を遅らせてしまったりする可能性もあります。

この記事では、接骨院の専門家として、「歩けるけど痛い」肉離れの症状の見分け方と、多くの方が見落としがちな別の痛みの可能性について解説します。

この記事を読めば、あなたの痛みがどの程度の状態なのか把握するヒントが得られ、安心して適切な対応をとるための一歩を踏み出せるでしょう。

肉離れの重症度はどう判断する?一般的な目安と専門家の視点

肉離れの重症度は、一般的に痛みの程度や筋肉の損傷具合によって3段階に分けられます。

- I度(軽症): 筋肉の繊維がわずかに損傷した状態。軽い痛みや圧痛(押すと痛む)がありますが、歩行は比較的可能です。

- II度(中等症): 筋肉の繊維の一部が断裂した状態。痛みが強く、内出血や腫れが見られることもあります。歩行が困難になることが多いです。

- III度(重症): 筋肉の繊維が完全に断裂した状態。激しい痛みや、へこみ(陥凹)が見られることがあります。自力での歩行は非常に困難、または不可能です。

ご自身で肉離れの重症度を判断する際の目安として、「痛みの強さ」「内出血や腫れの有無」「歩けるかどうか」 は重要なポイントになります。

しかし、専門家が重症度を判断する際は、これらの目安に加えて、さらに詳細なチェックを行います。

- 関節の可動域制限

筋肉の損傷により、関連する関節の動かせる範囲が制限されるかどうか。損傷部位や重症度によって制限の出方が異なります。 - 内出血や筋肉の張り具合

内出血の範囲や程度、損傷した筋肉がどれくらい硬くなっているかなどを確認します。 - 圧痛・触診による断裂の確認

痛む場所を押したときの痛みの強さ(圧痛)や、筋肉を直接触ることで、断裂の有無や範囲を慎重に確認します。

これらの複数の方法を組み合わせることで、より正確に肉離れの重症度を特定することが可能になります。

【重要】「歩ける痛み」で見落としがちな危険なサイン!~肉離れではない可能性~

「歩けるくらいの痛みだから軽症だろう」と考えてしまうのは少し待ってください。実は、歩ける程度の痛みの場合、肉離れ以外の原因である可能性も少なくありません。

特に、以下のようなケースでは注意が必要です。

- 痛めた瞬間がはっきりしない: 「いつから痛むようになったか、はっきり覚えていない」「特定の動作で急に痛くなったわけではない」という場合。

- 明らかな内出血や腫れがない: 肉離れの場合、損傷の程度にもよりますが、多くの場合内出血や腫れを伴います。これらがほとんど見られない場合。

- 筋肉の強い張りがない: 損傷した筋肉には強い張りが生じることが多いですが、それがほとんど感じられない場合。

- 両側(例えば両足)に痛みがある: 肉離れは片側の筋肉に起こることがほとんどですが、両側に痛みを感じる場合。

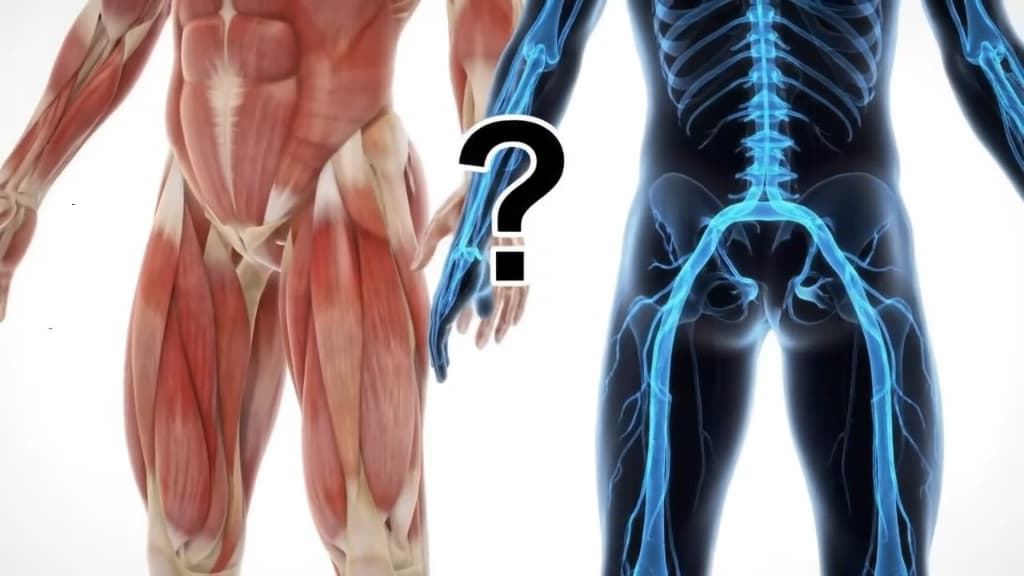

このような場合は、もしかしたら「神経痛」である可能性も考えられます。

当院にも、「肉離れだと思って来院したら、実は神経痛だった」というケースが少なくありません。筋肉に痛みを訴えていても、原因を詳しく調べてみると神経が影響している痛みだった、ということが非常によくあります。

あなたの痛みは肉離れ?それとも神経痛?セルフチェックのポイント

ご自身の痛みが肉離れなのか、それとも神経痛なのか、判断に迷う場合に確認してほしいポイントです。

- 急に「ブチッ」という音や感覚と共に痛みが始まったか? (→ YESなら肉離れの可能性↑)

- 痛む場所に内出血や明らかにへこんだ場所があるか? (→ YESなら肉離れの可能性↑)

- 痛む筋肉全体が硬くパンパンに張っているか? (→ YESなら肉離れの可能性↑)

- 痛めたはっきりした瞬間を覚えていないか? (→ YESなら神経痛の可能性もあり)

- 痛みが片側だけでなく、両側にもあるか? (→ YESなら神経痛の可能性もあり)

- 痛む場所に明らかな内出血や腫れがほとんどないか? (→ YESなら神経痛の可能性もあり)

- 安静にしていてもジンジン、ピリピリといった種類の痛みがあるか? (→ YESなら神経痛の可能性もあり)

- 日頃から足がむくみやすいと感じるか? (→ 日頃から神経に負担がかかっているサインかもしれません)

もしかして神経痛かも?その場合の考えられる原因と対処法

もし、先ほどのセルフチェックで神経痛の疑いがあると感じた場合、このセクションで考えられる原因と対処法を見ていきましょう。

なぜ足の痛みが「神経痛」のサイン?

セルフチェックで神経痛が疑われる場合、その痛みの原因は、痛む足の筋肉そのものにあるのではなく、腰部や神経の通り道での圧迫、炎症などから来ている可能性が高いと考えられます。

当院が考える肉離れと神経の意外な関係

実は、くまのて接骨院の経験からすると、肉離れの原因も、単に筋肉の問題だけでなく、神経が影響している可能性が非常に高いと考えています。特に、腰部に負担がかかることで神経の働きが弱まり(これを神経性萎縮と呼ぶこともあります)、関連する筋肉が弱くなることが、肉離れ発症の背景にあると考えられます。

安易な筋肉への対処は問題を先送りする危険性

ですから、痛い筋肉だけに原因があると考えて、マッサージやストレッチといった筋肉へのアプローチだけを安易に行ってしまうのは、根本的な解決に繋がらず、問題を先送りし、かえって重症化を招いてしまう危険性があるということを知っていただきたいのです。このようなアプローチでは、痛みが一時的に和らいでも、根本原因が解決されていないため再発しやすくなります。

神経痛が疑われる場合の自宅での対処法

もし神経痛が疑われる場合は、痛む足の筋肉だけでなく、原因となっている可能性のある腰部に適切に対処することが非常に重要になります。ご自宅でできる対処法として、原因となっている可能性のある腰部周辺にアイシング(冷却)を行うことが有効な場合があります。動かして痛みがなくても、腰部に圧痛(押すと痛むポイント)やむくみがある場合、腰部へのアイシングで足の痛みが軽減することも少なくありません。日頃から足がむくみやすい方も、腰部の神経負担が関係しているサインかもしれません。

自分で判断が難しい、痛みが続く場合は専門家へ相談を

「歩けるけど痛い」という場合、自己判断せずに専門家に見てもらうことが、早期回復のため、そして思わぬ原因を見落とさないために非常に重要です。

特に、

- ご自身での判断が難しい

- 痛みが続いている、あるいは悪化してきた

- 痛めたはっきりした原因が分からない

- 一般的な肉離れの対処法(アイシング、ストレッチなど)をしても改善が見られない

といった場合は、一度専門家にご相談ください。

当院では、痛みの原因が肉離れなのか、それとも神経痛など別の原因なのかを、可動域チェック、触診、姿勢分析など、複数の視点から丁寧に分析します。

「肉離れだと思って来院したら、実は腰部の神経痛だった」という方でも、原因を的確に把握し、腰部への適切な施術を行うことで、足の痛みがすぐに軽快することを体感されています。原因が特定できれば、神経痛のような痛みでも、再現性を持って的確な施術を行うことが可能です。

「歩ける痛みだから…」と軽視せず、まずは原因をしっかりと把握し、あなたに合った最適なケアを行っていきましょう。

まとめ

- 「歩けるけど痛い」肉離れは軽度または中等症の可能性がありますが、自己判断は危険です。

- 肉離れの重症度は、痛みの他に関節の可動域、内出血、筋肉の張り、触診などで総合的に判断します。

- 「歩ける痛み」の場合、受傷瞬間が不明確、内出血がない、両側が痛む場合は神経痛の可能性も考えられます。

- 神経痛の場合、原因は腰部にあることが多く、腰部への適切な対処が重要です。

- 原因の特定や適切な対処のためには、専門家への相談をおすすめします。

あなたの痛みが早期に改善し、安心して日常生活やスポーツに戻れるよう、当院がお手伝いいたします。

肉離れやその他の痛みの原因、治し方については、以下の関連記事もぜひご覧ください。

- 肉離れとは?筋肉痛との違い・症状・自分でできる見分け方を徹底解説

- 肉離れを早く治す決定版!治療法・ストレッチ・食事など知っておくべき全知識