「足首を捻って病院に行ったら、レントゲンで剥離骨折と診断された」

捻挫はよくある怪我ですが、もし「剥離骨折」と診断されたら、ぜひ知っておいてほしいことがあります。診断された骨折が痛みの原因であることはもちろんですが、「本当に骨折だけが原因なのか?」「他に隠れた問題はないか?」と考えてみることが、スムーズな回復のために非常に重要になる場合があるのです。

「剥離骨折」という診断名そのものではなく、その診断を受けた際に、骨折以外の問題にも目を向ける、という視点が大切になります。

今回は、過去の実際のケースをもとに、足首の捻挫で剥離骨折と診断された際に、「骨折」という診断にとらわれず、より広い視点で考えるべき注意点と、早期回復のポイントをお伝えします。

事例:診断は「剥離骨折」、でも本当の原因は…?

以前、当院に来られた患者様のケースをご紹介します。

【症例】

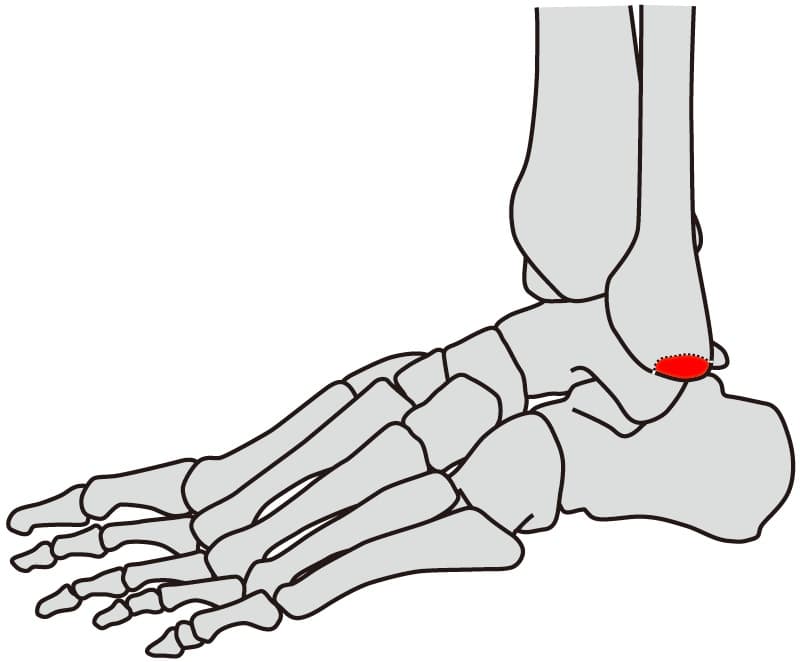

- 足首を捻り(捻挫)、病院でレントゲン検査の結果、「腓骨外果(ひこつがいか:外くるぶし)の剥離骨折」と診断された。

- その後、後療法(リハビリなど)目的で当院を受診。

診断名を確認しつつも、まず患者様のお話を詳しく伺い(問診)、患部の状態を直接見て(視診)、触って(触診)痛みの本当の原因を探ります。「剥離骨折」と診断されていても、その骨折が「今回の痛み」の主原因なのか、また「骨折以外」に損傷はないかを明らかにする必要があるからです。

この患者様のケースでは、詳しく状態を確認した結果、

- 剥離骨折と診断された腓骨の外果(外くるぶし)周辺に、骨折特有の強い腫れや圧痛(押したときの痛み)が全く見られない。

- 詳しくお話を伺うと、過去にも何度も同じ足首を捻挫した経験がある。

ということが分かりました。

これらの所見から、レントゲンに写っていた剥離骨折は「過去の捻挫で生じた古い骨折」であり、今回の痛みの主な原因は、触診や特定の動きでの痛み(動作痛)などから判断して、「内側の脛骨(けいこつ)の骨膜(こつまく)の損傷や、すねの前を通る腱(前脛骨筋腱)の炎症」である可能性が高いと判断しました。

レントゲン画像は骨の状態を知るために非常に有用ですが、過去の骨折跡も写ってしまうことがあります。

そのため、「捻挫で痛みがある」+「レントゲンに剥離骨折の所見がある」=「今回の剥離骨折による痛み」という診断に至るケースも少なくありません。

丁寧な問診・視診・触診を組み合わせることで、骨折が今回のものか、過去のものか、そして骨折以外の損傷(見逃されやすい軟部組織の損傷など)がないかを見極める精度を高めることができます。

「剥離骨折と診断されたから、この痛みは骨折のせいだ」と思い込まず、ご自身が「本当に痛い場所」や「腫れている場所」、「どんな時に痛むか」などをしっかり把握し、伝えることが重要です。

骨折だけじゃない!捻挫は「複合損傷」が当たり前?

たとえ今回の捻挫で明らかに剥離骨折が起きたと判断された場合でも、「骨折だけ治せばOK」とは限りません。

考えてみてください。骨が剥がれるほどの強い衝撃(捻挫)が加わったのです。その衝撃は骨だけでなく、周囲の様々な組織に影響を与えます。

- 靭帯(じんたい): 関節を安定させる強靭なバンド

- 筋肉や腱(けん): 関節を動かす「スジ」

- 関節包(かんせつほう): 関節を包む袋

- 骨膜(こつまく): 骨の表面を覆う膜(神経や血管が豊富)

- 神経: 感覚や運動の情報を伝える

これらの軟部組織(骨以外の柔らかい組織)も同時にダメージを受けている可能性が非常に高いのです。

つまり、捻挫による剥離骨折は、「骨折」という単一の怪我ではなく、「骨折+様々な軟部組織の損傷」という複合的な損傷であることがほとんどだと考えておくべきです。

「骨折治療=固定」が招く別の問題

骨折の治療として一般的なのが「ギプス固定」です。骨の癒合(ゆごう)には安静と固定が有効な場合が多く、医療的に正しい処置と言えます。

しかし、「骨折だけ」でなく「筋肉や腱などの軟部組織の損傷」も合併している場合、この固定が別の問題を引き起こすことがあります。

- 骨折だけなら、固定で炎症が治まれば痛みは軽快しやすいです。

- しかし、筋肉や腱の損傷がある場合、長期間動かさないことで組織同士がくっついてしまったり(癒着:ゆちゃく)、柔軟性が失われたりして、関節が固まって動きにくくなる「拘縮(こうしゅく)」のリスクが高まります。

- 筋肉や腱は、適度に動かしながら治していく方が、機能回復がスムーズな場合が多いのです。

その結果、「骨折は治ったはずなのに痛みが取れない」「足首が固くて以前のように動かない」「固定が取れた後のリハビリが長引いている」といった状況に陥ることがあります。

これは、見逃されていた「骨折以外の損傷」へのアプローチ不足や、固定によって生じた「拘縮」が原因となっている可能性があります。

早期改善の秘訣は「全体を見る」こと

では、どうすればスムーズに回復できるのでしょうか?

ポイントは、「骨折だけ」にとらわれず、「足首全体の状態」を把握し、必要なケアを同時に行うことです。

- 骨折の癒合促進(必要な固定、物理療法など)

- 骨以外の軟部組織損傷のケア(炎症を抑える、組織修復を促す)

- 関節拘縮の予防(可能な範囲で早期から動かす、癒着を防ぐ)

これらを同時に、かつ適切に進めることが、早期の日常生活復帰、スポーツ復帰、そして後遺症予防の鍵となります。

一般的な医療機関では、まず「骨の癒合」を最優先とし、固定を行うことが多いです。これは間違いではありませんが、「日常生活への支障がないレベル」が主なゴールです。

より早い回復や高いレベルでの競技復帰を目指す場合、あるいは固定後の不調が続く場合は、「骨折以外の問題」にも積極的に目を向け、対応できるアプローチ(手技療法、運動療法、物理療法などを組み合わせた施術)が必要になります。

まとめ:剥離骨折と診断されたら…「だけ」に注意!

足首の捻挫で剥離骨折と診断されたら、以下の点をぜひ思い出してください。

- 治療法(特に固定)は「骨折だけ」を対象にしていないか? (他の組織への影響、拘縮のリスクは考慮されているか?)

- 本当に「今回の怪我」による骨折か? (古い骨折の可能性はないか?痛みの場所と診断部位は一致しているか?)

- 痛みや腫れの原因は「骨折だけ」か? (靭帯、腱、骨膜など、他の組織の損傷も疑ってみる)

はじめから「骨折」と「それ以外の損傷」をできる限り正確に把握し、全体的な視点で治療計画を立て、適切なケアを受けることが、回復への近道です。

【重要:整骨院・接骨院での骨折施術について】

整骨院・接骨院(柔道整復師)で骨折や脱臼の施術を受ける場合、応急手当を除き、継続的な施術には法律により医師の同意が必要です。 セカンドオピニオンを求める際や、施術を希望される場合は、事前に口頭や書面などで医師に(施術を受けることへの)同意・許可を得られるか確認する必要があります。

【関連記事】

【免責事項】 このブログは一般的な情報提供を目的としており、個別の診断や治療に代わるものではありません。症状がある場合は、必ず医療機関を受診してください。