はじめに:「ズキッ」とは違う、首の奥に居座る重い痛みでお困りの方へ

- 「寝違えたわけではないのに、首の奥がずっと重くて張っている」

- 「下を向くのがつらい、首の付け根から背中にかけて痛みが広がる」

- 「ストレートネックだから仕方ない、と諦めている」

鋭い痛みではないけれど、常に首の奥に居座る、鈍くて重い不快感。マッサージに行ってもその場限りで、いつしか「年のせい」「仕事のせい」だと、ご自身の身体と向き合うことをやめてしまってはいないでしょうか。

この記事は、そんな長引く首の痛みでお困りの方のために、私たちの長年の研究と臨床経験から見つけ出した、痛みの「本当の原因」について解説する、私たちの臨床ノートです。

一般的な見解と、そこに隠された「本当の問い」

一般的に、首の痛みは「姿勢の悪さ」や「ストレートネック」「筋膜の問題」などと説明されます。 しかし、ここで明確に区別したいことがあります。

例えば「寝違え」は、特定の動きで激痛が走りますが、原因となっている筋肉や関節がはっきりしているため、比較的改善しやすい症状です。 一方で、今回テーマにしている「前に倒すと痛い、深部の張り」は、原因の特定が非常に難しく、いつまで経っても痛みが取れずに、患者様が施術への信頼を失ってしまうケースが後を絶ちません。

『なぜ、このしつこい「張り」や「重み」は、マッサージやストレッチをしても、すぐに元に戻ってしまうのか?』

当院が示す「核心的な答え」:それは「頭板状筋・頚板状筋」への的確なアプローチができていないから

その答えは、痛みの原因となっている筋肉を、的確に捉えられていないことにあります。

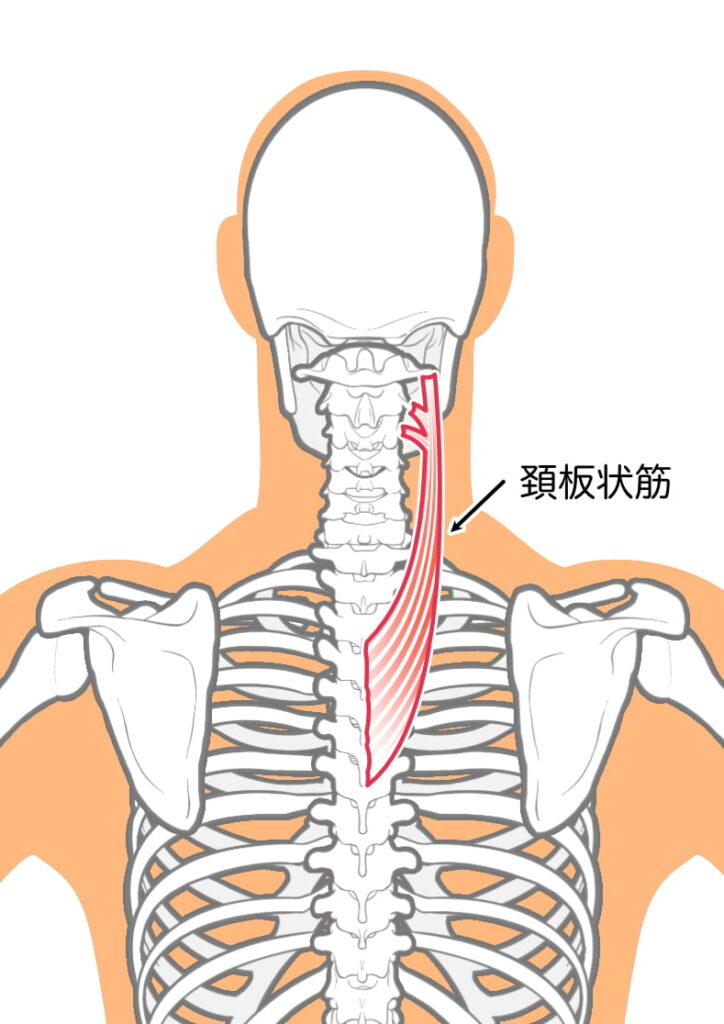

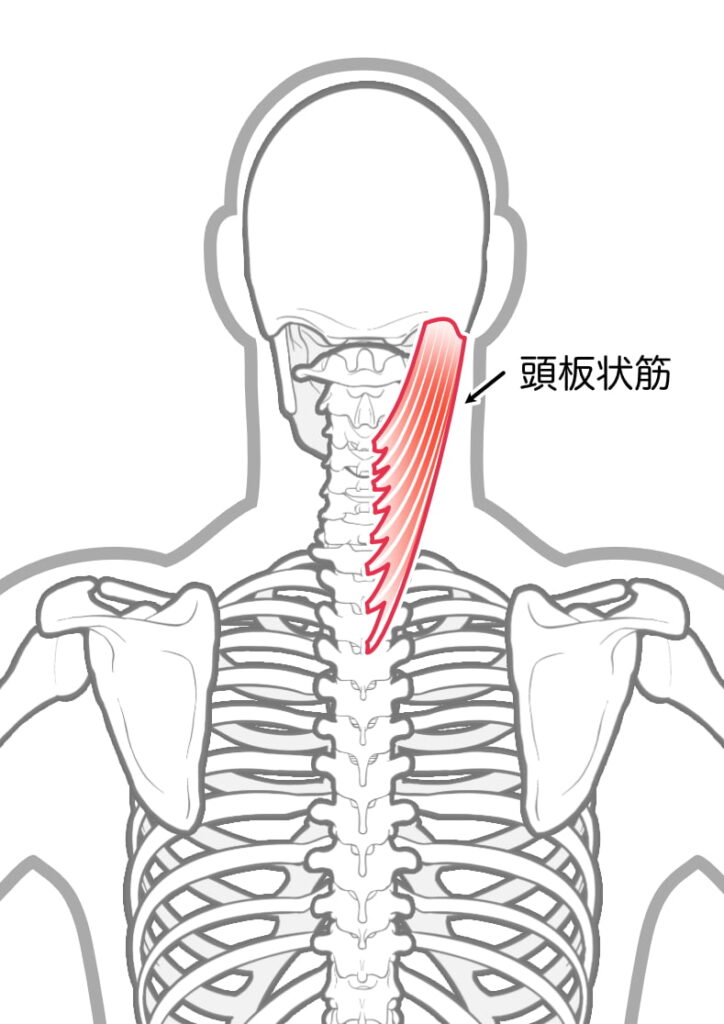

あなたのその痛みの正体。それは、首の後ろの深層部にあり、頭蓋骨と背骨を繋ぐ「頭板状筋(とうばんじょうきん)」と「頚板状筋(けいばんじょうきん)」という筋肉が、慢性的な緊張を起こしている可能性が非常に高いのです。

この部位は、長年の負担によって、慢性的な腫れやうっ血が見られることが多く、表面的なマッサージでは届かない、非常にデリケートで重要な場所です。

なぜ?根本原因のメカニズム解説

では、なぜこの「板状筋群」が、これほどまでに硬くなってしまうのでしょうか。 その最大の理由は、これらの筋肉が「後頭部」と「上位頸椎(首の骨の上の方)」に付着している、という解剖学的な特徴にあります。

【専門家メモ】頭板状筋・頚板状筋の起始と停止

- 頭板状筋 (Splenius Capitis):

- 起始: 項靭帯の下半分、第7頸椎~第3胸椎の棘突起

- 停止: 乳様突起(耳の後ろの骨の出っ張り)、後頭骨の上項線

- 頚板状筋 (Splenius Cervicis):

- 起始: 第3~第6胸椎の棘突起

- 停止: 第1~第3頸椎の横突起

このように、板状筋群は頭蓋骨から背中の中程までを繋ぐ、非常に重要な筋肉であることが分かります。

この後頭部から首の付け根にかけてのエリアは、重い頭を支えるための土台であり、現代人の生活習慣によって最も負担がかかる場所です。

【負の連鎖】

- 長時間のデスクワークやスマホ操作で、常に下を向く姿勢

- 頭を支えるため、後頭部と上位頸椎の関節や筋肉が常に緊張し、硬くなる

- その土台に付着している「板状筋群」が、逃げ場なく引っ張られ続け、後頭部で緊張し付着部で炎症(または骨が隆起している方も多い)

- 結果として、首の深部の「張り」や「重み」、さらには頭痛や目の疲れとして現れる

これが、あなたの首の痛みが慢性化するメカニズムの正体です。この症状は、頸椎の7番や胸椎が隆起し、背中の丸まりや頸椎の過度な反りが出ているような姿勢の方に特に多く見られます。

そして、この「後頭部」の問題は、単に首の痛みだけでなく、実は、一見すると全く関係なさそうな「慢性腰痛」とも深く関連しています。後頭部の血流が、身体全体のパフォーマンスにどう影響するのか。その驚くべき繋がりについては、また別の専門記事で詳しく解説しています。

どうすれば?「後頭部」を解放する、当院のアプローチ

この「板状筋群」が原因の痛みに対して、一般的な電気治療はほとんど効果がありません。なぜなら、問題の核心は、髪の毛に覆われた「後頭部」の深層部にあり、物理的にアプローチが難しいからです。

実際に、頭部への施術自体を、多くの接骨院や整体院では行っていないのが現状ではないでしょうか。

しかし、当院では、この最も重要な「後頭部」を安全かつ的確に緩めるための武器があります。それが、【近赤外線によるハンド照射手技療法】です。

電気治療では届かない深層部まで、温熱効果を浸透させ、長年の負担によって蓄積されたコリや血行不良を、根本から解放していきます。

セルフケアのヒント:まず「冷やす」という選択肢

「温めた方が良いのでは?」と思われるかもしれませんが、このような慢性的で深い張りを伴う炎症には、まず「アイシング」を試してみることをお勧めします。

特に、髪の毛に覆われた後頭部は、熱がこもりやすい場所です。 お風呂上がりや、仕事で疲れた日の夜に、氷嚢などで後頭部を15分ほどしっかりと冷やしてみてください。もし、あなたの痛みの原因が「板状筋」にあるのなら、驚くほどスッと楽になるはずです。これは、炎症による神経の興奮を鎮める、非常に即効性のあるセルフケアです。

まとめ:その痛み、諦めるのはまだ早い

長年あなたを苦しめてきた、首の奥の重い痛み。 それは、単なるコリや姿勢の悪さではなく、あなたの身体が「後頭部が限界だよ」と発している、重要なサインだったのです。

原因となる筋腱や神経を見落とせば、痛みは長期化し、改善を諦めてしまうことにも繋がりかねません。 しかし、そのサインを正しく読み解き、的確なアプローチを行えば、あなたの身体は必ず応えてくれます。

「どこに行っても治らない」と諦めてしまう前に、ぜひ一度、当院にご相談ください。 その一歩が、あなたが長年の不快感から解放される、未来への扉を開くはずです。