「ふくらはぎが痛くて、歩行時に痛みが出る」

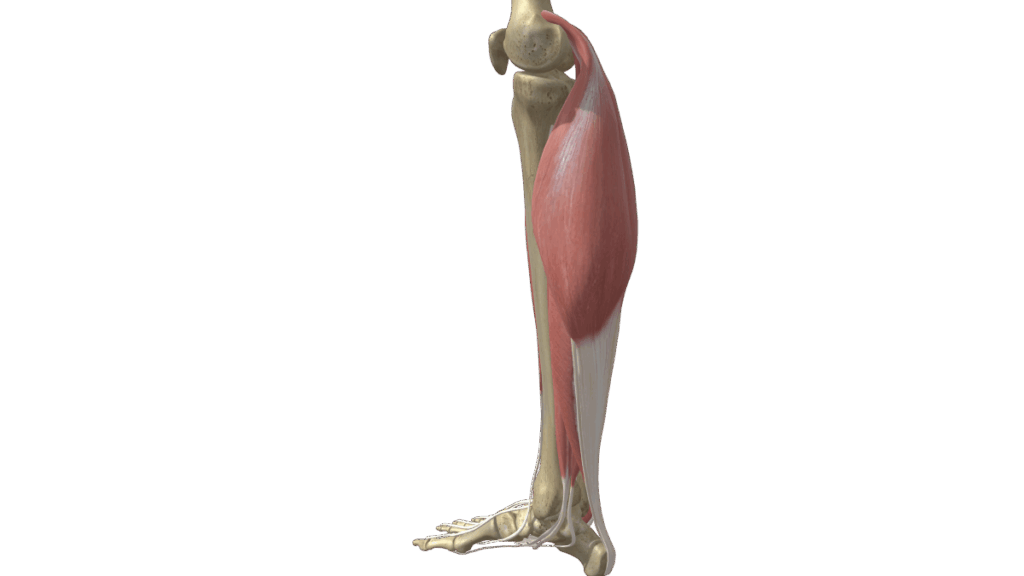

来院されたのは、スポーツ中の下腿部痛を訴える患者様。 疼痛部位は、下腿下3分の1(下腿三頭筋とアキレス腱の移行部付近)。 初発時はアキレス腱周囲に違和感があったそうですが、運動を継続するうちに痛みが上部へ広がり、歩行時や伸展時に痛みを伴うようになり来院されました。

いわゆる「肉離れ」の症状ですが、当院では単なる局所の損傷とは捉えません。 なぜその部位に負荷がかかったのか、**「根本原因を読み解く」**作業から始めます。

1. 外部環境(靴・足)の評価

まず、当院が重要視している「靴」や「足部環境」の評価を行いました。 サイズ不適合や過度なクッション性による重心の崩れを疑いましたが、今回のケースでは大きな問題は見当たりませんでした。

外部環境に問題がない場合、次に疑うべきは「身体内部の履歴」と「構造的な左右差」です。

2. 問診で見えた「数日前の足攣り」

「いつから痛いのか」「痛くなる前に特別な負荷がかかったか」 詳細な問診を行う中で、重要な事実が判明しました。

**「数日前に、足を攣(つ)っていた」**ということです。

多くの患者様は、足が攣った事実を「水分不足」や「ただの疲労」と捉え、臨床上の重要事項として報告されません。 しかし、この「攣った(筋痙攣)」という事実は、筋肉が微細な断裂を起こしたサインである可能性が高いのです。

3. なぜ、再発・悪化するのか?(病態の考察)

今回のケースで特筆すべきは、患部に明らかな内出血(皮下出血班)が見られなかったことです。

内出血がない場合、視覚的な重症度が低いため、多くの選手は運動を継続してしまいます。 ここに生理学的な落とし穴があります。

- 微細損傷の発生: 足が攣った時点で、筋繊維レベルでの微細な損傷が発生しています。

- 浮腫による痛みのマスキング: 損傷部に炎症が起こると、それに伴い「浮腫(むくみ)」が発生します。この浮腫が患部を圧迫・固定する役割を果たし、一時的に痛みを感じにくくさせます(痛みのマスキング)。

- 硬結(こうけつ)の形成: 痛みを感じないため「治った」と誤解して運動を続けると、炎症部位の周囲組織が防御反応として硬くなり、「硬結(しこり)」を形成します。

この「硬結」は、正常な筋肉のような弾力性を持ちません。 その状態でストレッチやダッシュなどの伸張ストレスがかかると、硬結部分は伸びず、その隣接する**「正常な筋繊維」に過度な負荷がかかり、二次的な断裂(肉離れ)を引き起こします。**

これが、痛みが引いたと思った直後に肉離れが悪化・再発するメカニズムです。

4. 根本原因の特定:脚長差による負荷集中

さらに、なぜ今回「左足」が攣ったのか、その構造的な原因(Why)を検証しました。

身体全体のバランスを確認したところ、顕著な**「脚長差(Leg Length Discrepancy)」**が確認されました。 患者様は左下肢が短く、右下肢が長い状態でした。

短い側の脚(左足)は、歩行や走行時に接地時間が長くなりやすく、常に「びっこ」を引くような不均衡な負荷が下腿三頭筋にかかり続けていました。 この構造的な問題を放置したままでは、いくら患部を治療しても、同じメカニズムで再発を繰り返すことになります。

5. 治療方針と対策

原因の特定に基づき、以下のアプローチを行いました。

- 硬結の除去と組織修復: 炎症後の浮腫により形成された深部の「硬結」に対し、近赤外線照射および手技を用いてアプローチし、筋繊維の弾力性(滑走性)を取り戻します。

- 構造的アプローチ(脚長差の補正): 骨盤および股関節のアライメントを調整し、脚長差を是正することで、局所への過剰な負荷を分散させます。

- 運動処方の修正: 確認したところ、アキレス腱から下腿三頭筋内側へのストレッチフォームに問題がありました。正しい伸張方法を指導し、セルフケアの質を向上させます。

まとめ

肉離れは、突発的な事故ではなく、身体からのサインを見逃した結果として起こります。 特に「内出血のない足攣り」の後は、浮腫による痛みの消失に惑わされず、筋肉内部に「硬結」が残っていないかを確認することが重要です。

当院では、痛みの緩和だけでなく、こうした「隠れた硬結」や「構造的な左右差」を読み解き、早期復帰と再発予防を実現します。